光音響分析装置の開発

光音響効果

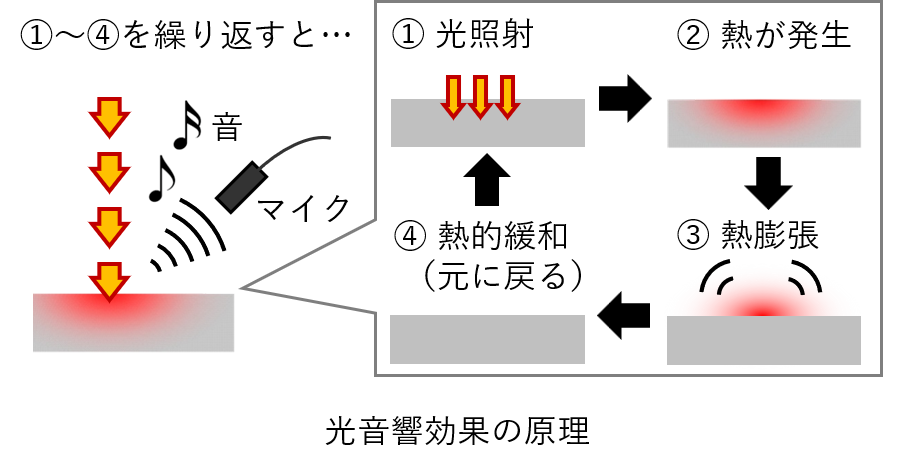

光音響(Photoacoustic; PA)効果は、光を吸収した物質が熱を放出し、その熱による体積膨張によって

音響波が発生する現象です(図1)。このPA 効果は、電話の発明で知られるA. G. Bell が1880年に

発見したもので1)、この後、PA 効果を用いた分光法であるPAS(Photoacoustic spectroscopy; PAS)2)として、

気体試料の分析などに利用されはじめます。当初は気体の分析に用いられることがほとんどでしたが、

1976年に、A. RosencwaigとA. Gershoによって、固体のPA効果の理論が確立されてからは3)、

PASはさまざまな材料に幅広く利用されるようになります。

PASは光吸収を評価することのできる手法でありながら、従来の分光法にない特徴を有しています。

これは、透過光や反射光のような試料に当たった後の光を検出する必要がないことが一因です。

そのため、試料形状を問わず、微粒子や不透明材料にも適用することが可能で、また、励起源によって

検出器を変える必要がありません。さらに、光吸収により発生した熱が,試料を媒体とする

熱拡散によって伝播するといった特性も利用されており、光吸収に伴って発生した弾性波が試料内を伝播す

る時間から、試料の熱的特性の評価や吸収体の深さ分析を行うことも可能です。

1) A. G. Bell, Am. J. Sci., 20 (1880) 305.

2) 沢田嗣郎編, 光音響分光法とその応用─PAS, 学会出版センター(1982)

3) A. Rosencwaig, A. Gersho, J. Appl. Phys., 47(1976)64.

分析技術

従来、PA分析のセルにはコンデンサーマイクがよく用いられてきましたが、

近年は、MEMS(MicroElectro Mechanical Systems)技術の進展により、より安価で高性能な

小型のマイクが容易に入手できます。当研究室ではこれら技術を取り入れ、3D CADとNC工作機を

利用して、研究室内で分析セルの設計・製作を行っております。

ここでは、2つの分析技術を紹介いたします。

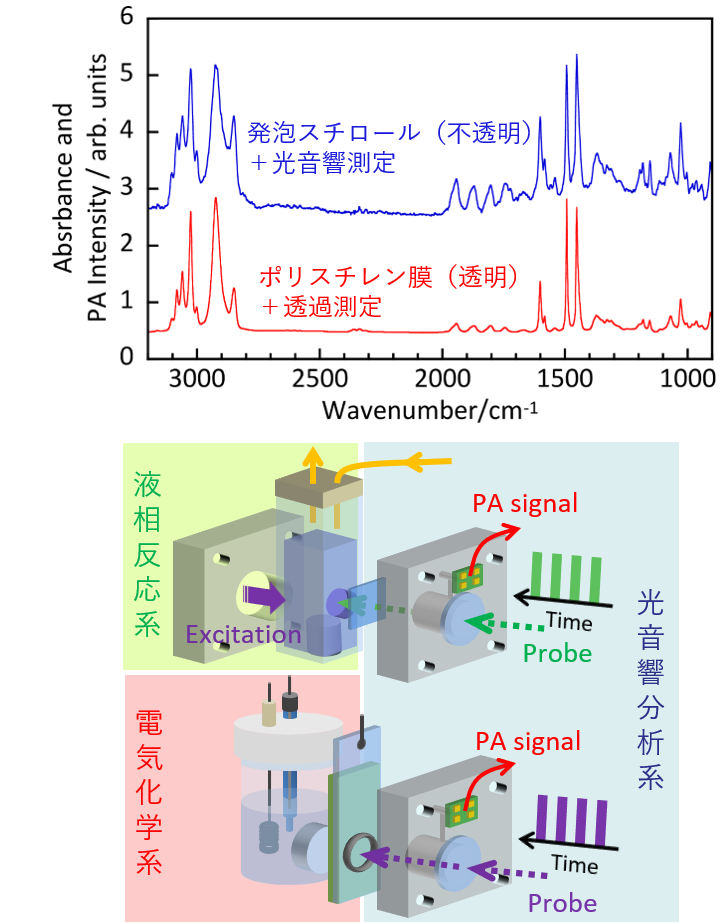

(a) 赤外スペクトルの測定

:市販のフーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)を光源として用い、その光路上にPAセルを設置し、

マイクで計測されたインターフェログラム(マイク信号の時間変化)を高速フーリエ変換ですることによって、

赤外スペクトルを取得することが可能です。実例として、発泡スチロール(不透明なポリスチレン)の

PASスペクトルの測定結果をに示します(上図青)。別途、透過により測定された

ポリスチレン標準試料のスペクトル(上図赤)とよい一致が得られます。

(b) 光触媒反応下での測定

:通常のPA測定では、PAセル内に試料を密閉しますが、試料が揮発性の液体であったり、

反応性の高い気体であったりすると、センサであるマイクに悪影響を与えることがあります。

光触媒反応には懸濁系の反応や光電極による反応もあり、このような反応場を分析するために、

PAセルと反応セルを薄膜で隔て、薄膜を伝わってきた微弱な信号をマイクで検出することにより、

反応セル内のPA分析が可能です。

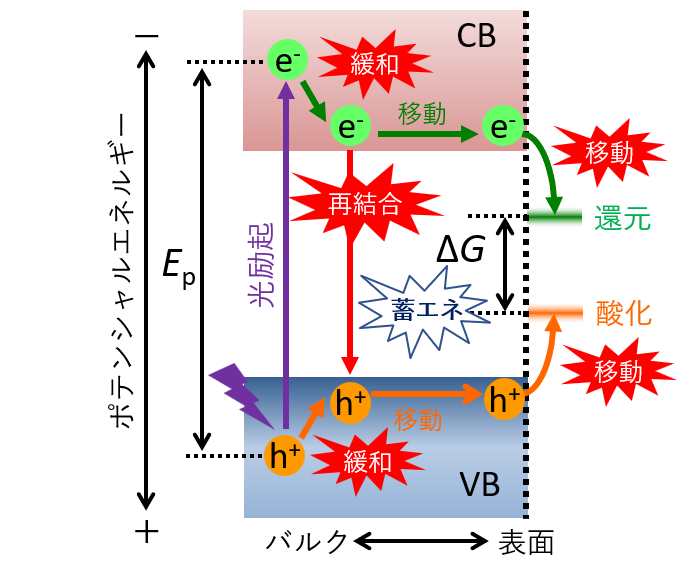

反応効率の測定

通常のPA分析では、吸収された光のエネルギーが反応などに利用されないとき(電子と正孔がすべて再結合するとき)、

一方で、PA分析を光触媒の反応場に適用すると、吸収されたエネルギー(≒励起電子・正孔)の一部が反応に利用され、 それが化学エネルギーとして蓄えられると、以下のように「発熱量」が減少します1)。

1) ギブスの自由エネルギー変化が正(ΔG>0)となる場合。

2) 反応に由来する熱量変化としてジュール熱も観測される。

3) 「反応に利用された電子(正孔)数」と「吸収光子数」の比により定義される。 半導体粒子の場合は、「吸収光子数」を定量することは容易でないため、「吸収光子数」を 「照射光子数」で置き換えた外部量子効率が用いられることが多い。

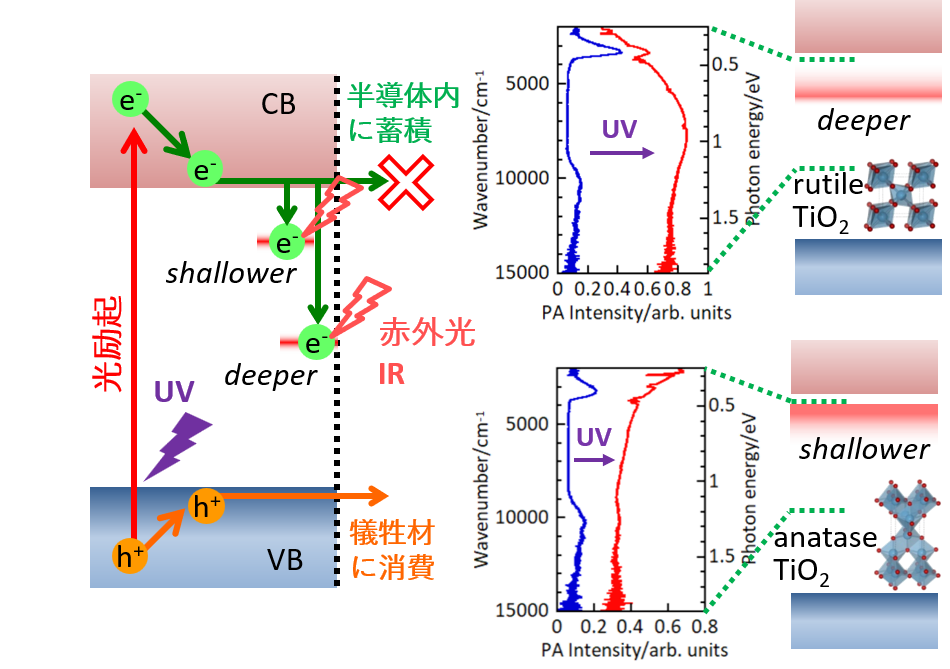

半導体粒子中に存在する欠陥のエネルギー準位の評価

半導体光触媒の活性は粒子の物理化学的特性に大きく左右されると考えられております。 一般的に、半導体のような固体光触媒では、反応物の吸着量を支配する比表面積の大きい粒子が 高い活性を示すという認識が強いですが、比表面積と活性に正の相関関係がみられない場合があります。 その理由の一つと考えられるのが、欠陥です。半導体中の欠陥は、電子・正孔の捕獲サイトや 再結合サイトとして機能すると考えられており、これらのサイトのエネルギー準位が、 電子・正孔の捕獲確率や表面における反応特性を決定するため、欠陥に関する知見を得ることは、 高効率な光触媒反応系を構築するうえで重要です。我々は、半導体粒子中の欠陥に捕獲された 電子に由来する赤外吸収を、PASを用いて解析することにより、 欠陥サイトのエネルギー準位の分布を明らかにすることに取り組んでおります。

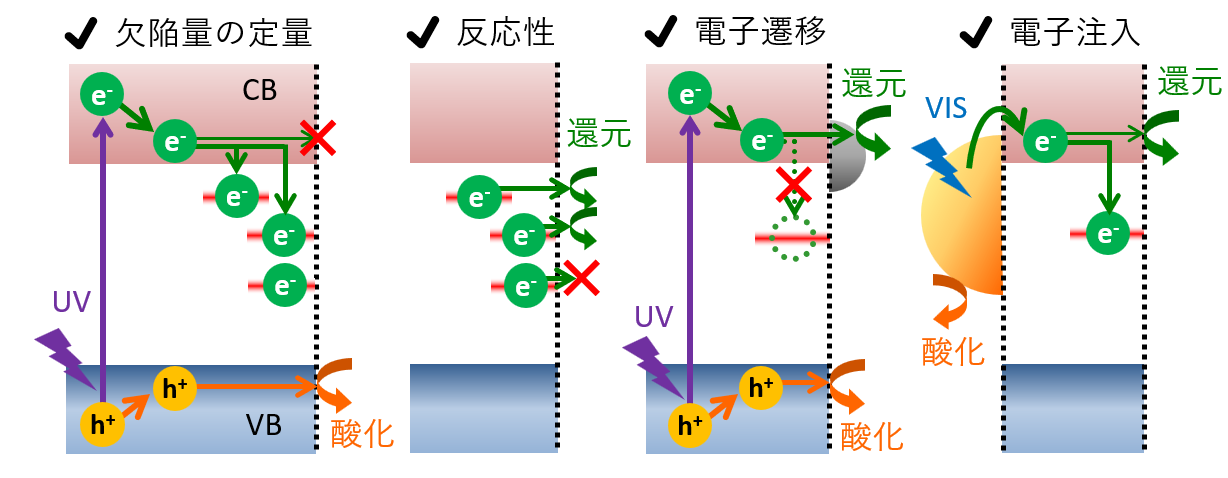

蓄積電子の過渡吸収評価

半導体粒子中の欠陥に捕獲された電子に由来する吸収の経時変化を測定することにより、

光触媒反応場における電子の蓄積状態をリアルタイムに調べることができます。

これを利用し電子の蓄積と放出挙動を解析することによって、

(a) 蓄積電子の飽和量(欠陥量)

(b) 蓄積電子とアクセプターの反応性

(c) 還元助触媒の性能(電子が消費されているか?)

(d) 光増感作用による電子注入(電子が注入されているか?)

などを評価することが可能です。