研究内容

はじめに

当研究室では、光エネルギーを用いて物質を変換することのできる光触媒を研究のターゲットとし、 半導体光触媒を用いた新たな物質変換システムの構築と様々な材料分析に有効活用できるような 光音響分析装置の開発を目的として、研究を展開していきます。

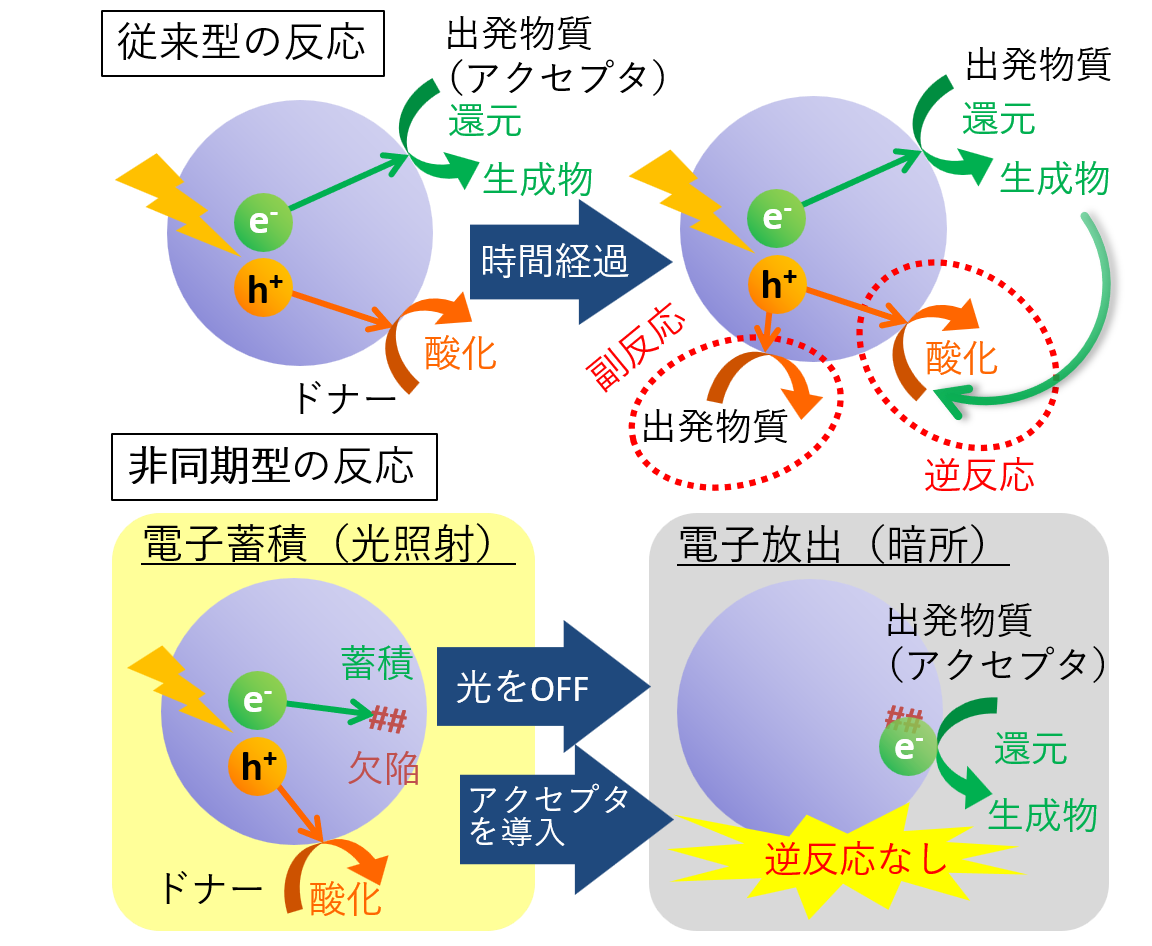

半導体光触媒を用いた新たな物質変換システムの構築

光触媒反応は、太陽光をはじめとする光のエネルギーを用いて室温・常圧において化学反応をおこすことができるため、

環境にやさしい反応として期待されています。半導体粒子を用いた光触媒反応では、

光励起により生じた正孔と励起電子が移動し、表面上で酸化反応と還元反応を行うことによって進行します。

しかし、これらの反応は、近隣のサイトで同時に起こるため、「還元生成物が再び酸化され出発物質に戻るなどの逆反応」、

もしくは、「出発物質が目的としない反応に利用される副反応」が起こり、目的物質が回収できないこともあります。

我々の研究室では、光触媒材料を少し変わった使い方をして、この問題を解決することに取り組んでいます。

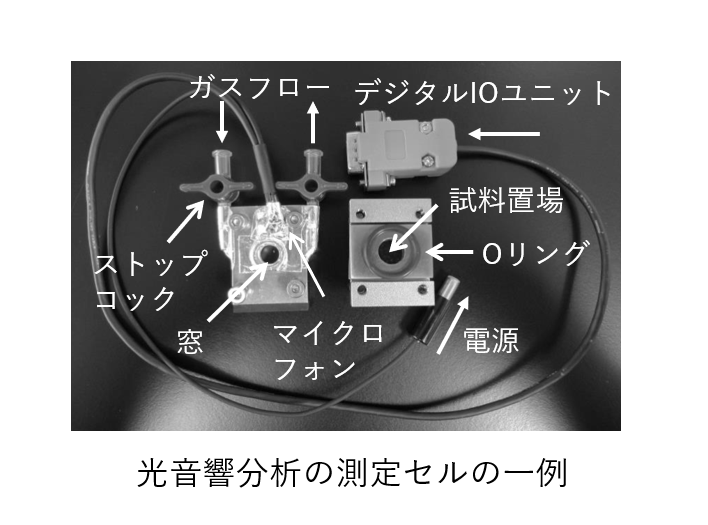

光音響分析装置の開発

分光法は、吸収や発光などのスペクトル(光強度の波長依存性)を得ることで、

物質中の成分の定性・定量分析などを行う手法です。分光法を用いた分析では、非接触・非破壊・多成分同時測定が

可能であるため、様々な分野で広く利用されており、さらに他の分析技術と組み合わせることにより、より高度な情報の

取得が可能です。近年、材料分析の分野では、バルクと異なる特性を持ったナノ粒子や薄膜など多様化する材料を、

その材料が実際に動作する環境で計測を行うオペランド計測が要求されています。

我々の研究室では、微粒子材料の測定に有効な光音響効果を用いた分析装置を

設計・組み立てを行い、新しい分析装置の開発を行っています。