- 研究センタートップページ

- 研究紹介

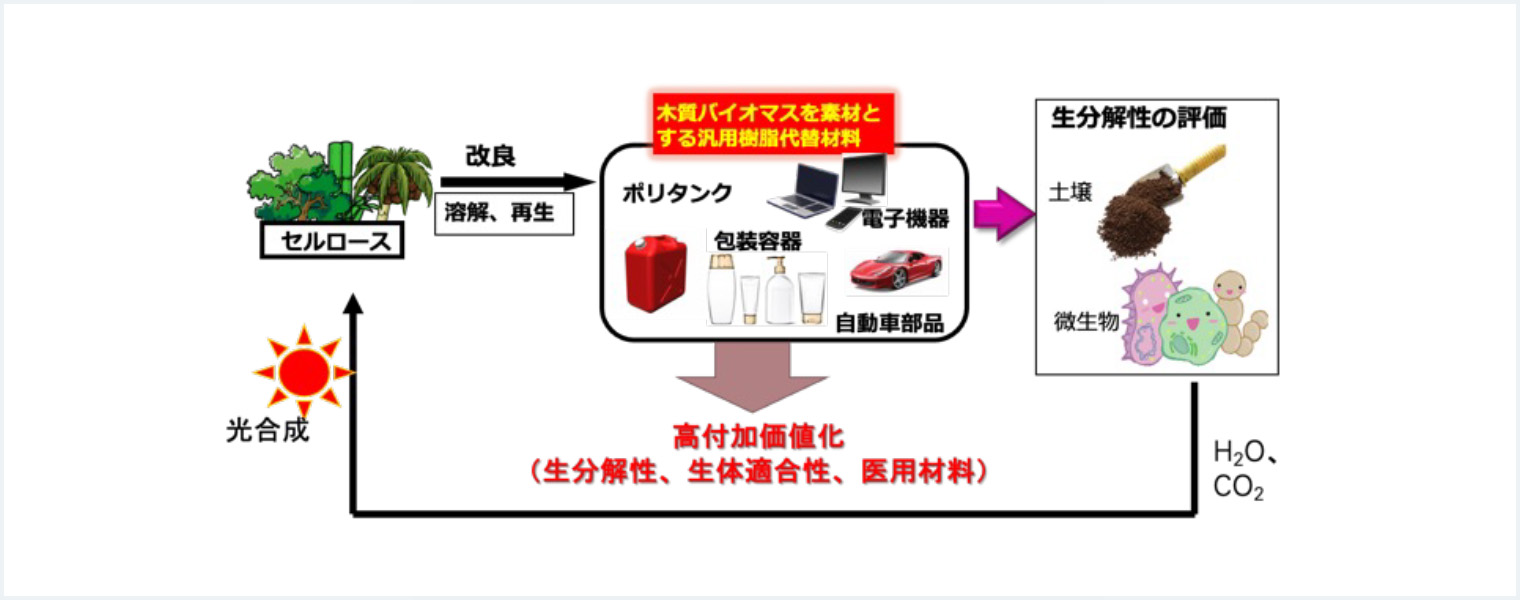

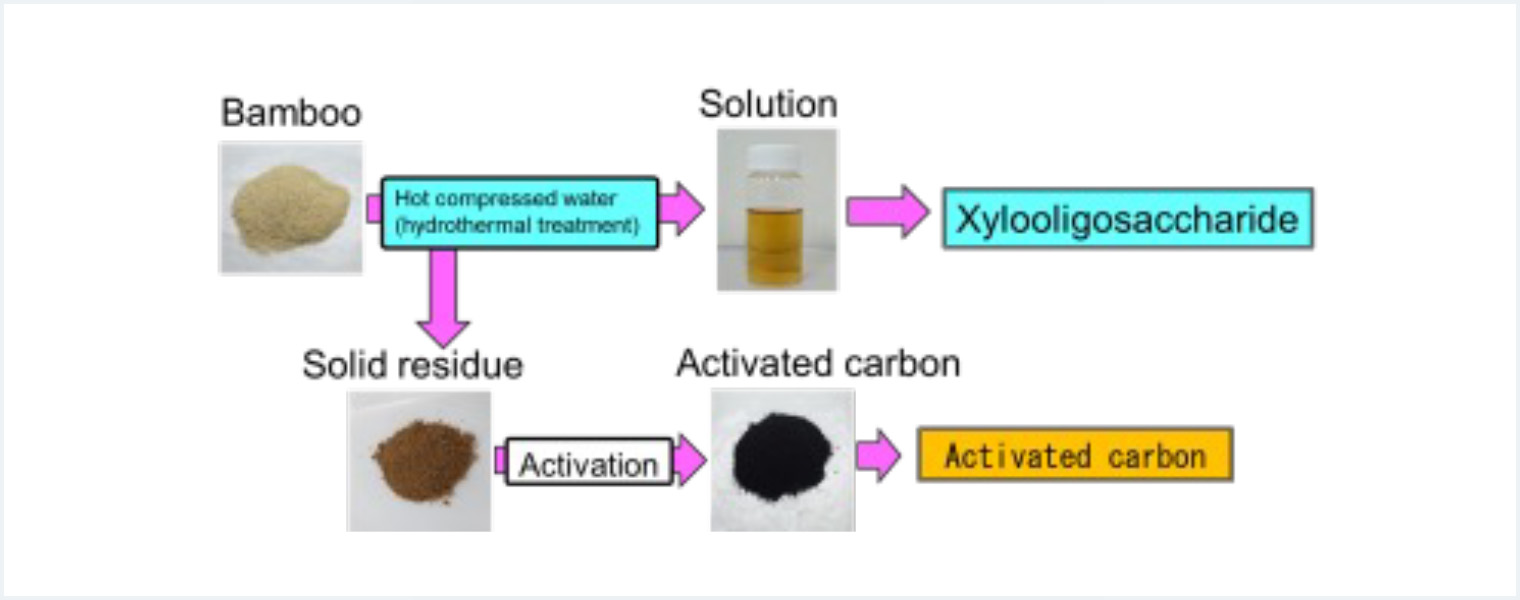

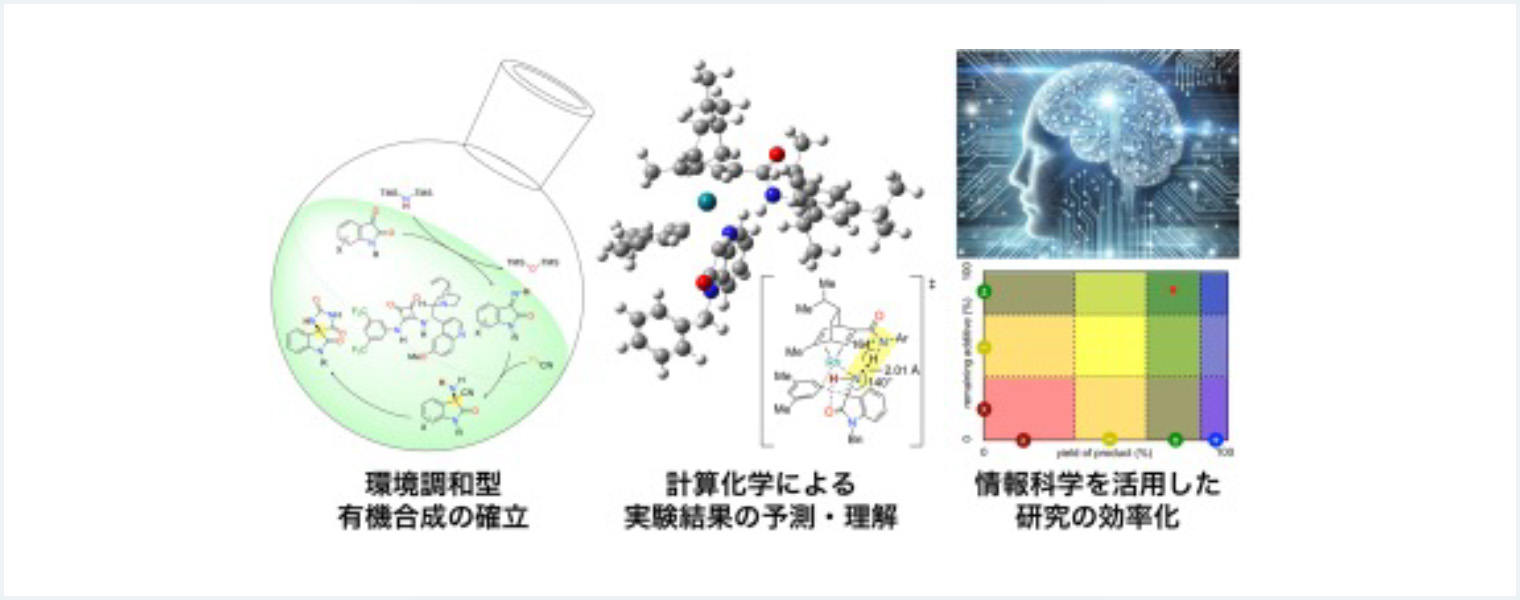

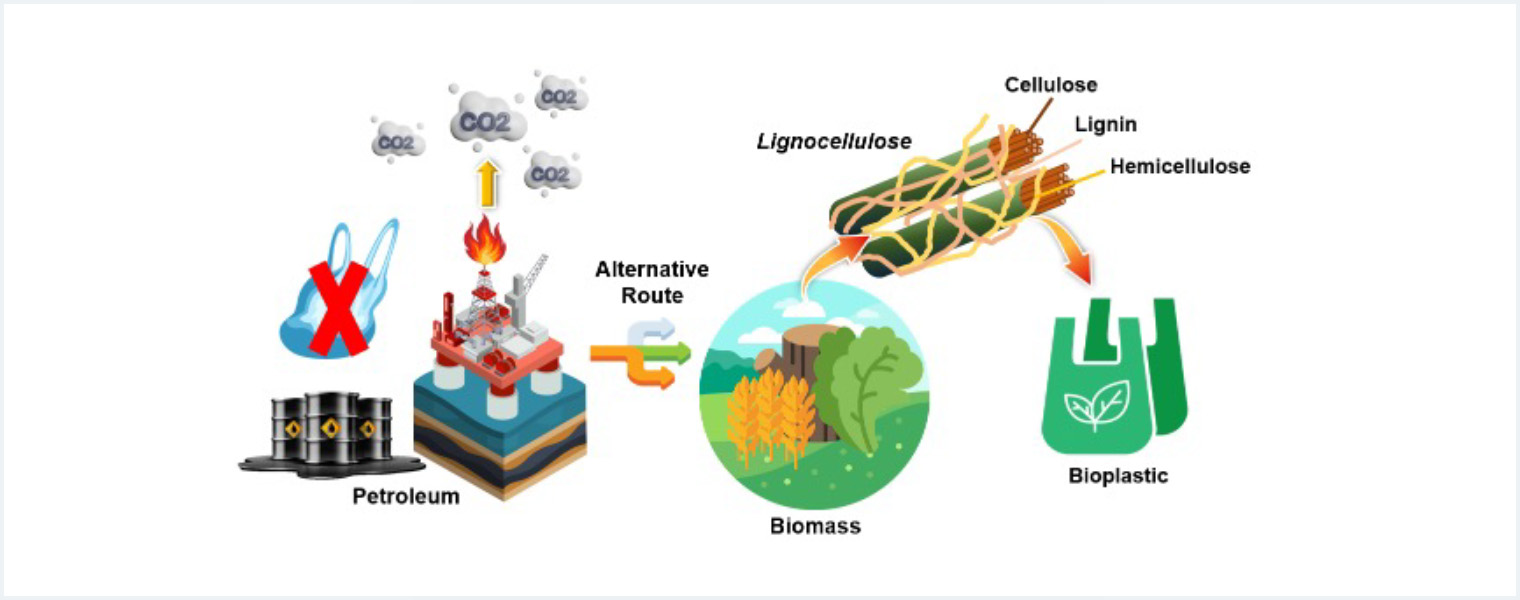

地球温暖化やプラスチック汚染といった環境問題の解決に向け、持続可能な新しい材料の開発に取り組んでいます。特に、再生可能で生分解性を持つセルロースを原料とし、環境負荷を抑えた熱可塑性セルロースエステルやセルロースナノファイバーの利活用を探求しています。

セルロースは地球上で最も豊富な天然高分子ですが、従来のプラスチックの代替材料としての利用はまだ十分に進んでいません。その背景には、従来の合成方法が環境に与える負荷や、大量の溶媒を必要とする課題があるためです。本研究では、それらの課題を克服する新しいアプローチを検討し、効率的で環境に優しい方法の確立を目指しています。木質バイオマスをより扱いやすくし、実用化を促進することで、バイオプラスチックの持続可能な発展に貢献することを目標としています。